近日,由共青团中央、中国科协、中华人民共和国教育部、中国社会科学院、全国学联、四川省人民政府共同主办,四川大学承办的第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛落下帷幕。由上海大学生命科学学院、钱伟长学院、理学院联合参赛作品《PPARγ/miR-29b介导运动对血管紧张素II诱导的肌肉萎缩的保护作用》荣获全国二等奖!

【团队介绍】

项目成员:刘琪、操玉青、游孟可

指导教师:肖俊杰教授、许斌教授

所属学院:生命科学学院、钱伟长学院、理学院

左一:刘琪,中间:游孟可,右一:操玉青

【参赛项目】

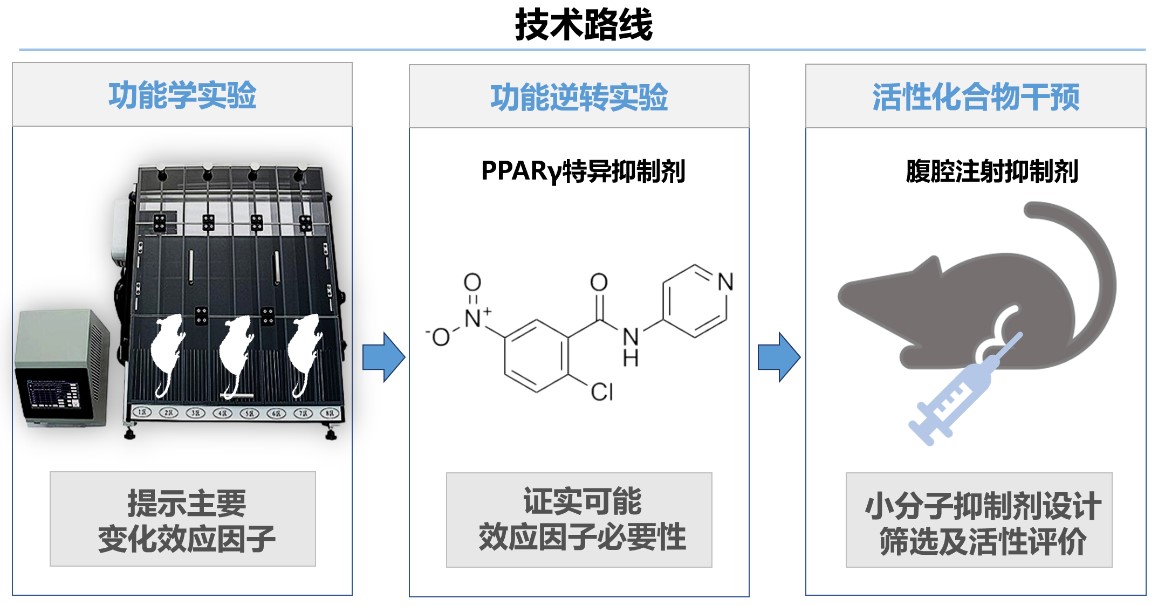

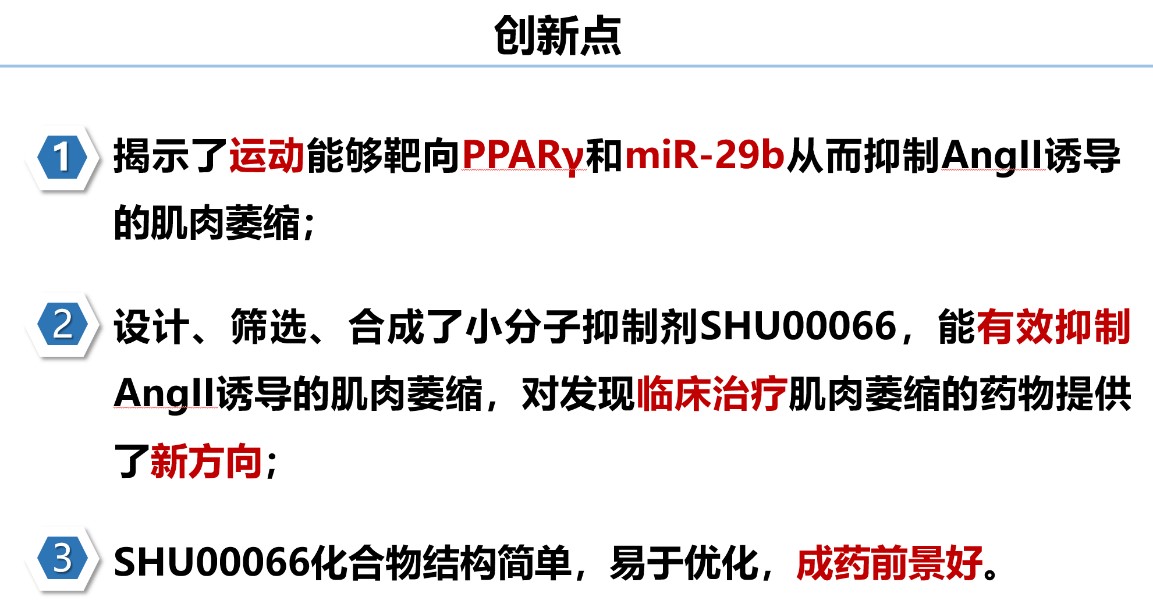

肌肉萎缩是心力衰竭的常见并发症,目前无特效药物。运动是治疗肌肉萎缩的常用手段。但心力衰竭患者运动能力差,限制了运动疗法的应用。因此亟需阐明运动保护肌肉萎缩的关键效应因子作为治疗靶点。团队前期发现过氧化物酶体增殖物激活受体γ (PPARγ)和微小RNA-29b (miR-29b)调控血管紧张素II (AngII)诱导的肌肉萎缩,PPARγ是miR-29b的上游。但运动是否通过PPARγ和miR-29b改善AngII诱导的肌肉萎缩尚不清楚。团队对AngII诱导的肌肉萎缩小鼠进行跑步训练,发现运动显著改善AngII诱导的肌肉萎缩,提高小鼠抓力,增加肌肉质量,促进肌肉细胞体积增大,抑制肌肉萎缩标志蛋白Atrogin-1、MuRF-1的表达,激活肌肉合成AKT-mTOR信号通路,抑制肌肉细胞的凋亡。本作品为防治肌肉萎缩提供了理论基础和新策略,为开发防治肌肉萎缩的药物开拓了新思路。

【慰问关心】

在学校高度重视和精心组织下,由三个学院具体开展项目指导和关心保障工作,让指导老师和成员们能全力以赴、积极备战。

钱伟长学院直属党总支书记吴蔚、副院长许新建、团委负责人魏仲奇多次赴答辩教室看望慰问团队成员。吴蔚书记与校团委相关老师就比赛各项准备工作做了细致的研讨,许新建副院长与同学们展开了模拟问辩演练。两位领导还在现场和项目指导老师许斌教授就导师引领学生科创等方面做了探讨。

3月25日是决赛答辩的第二次线上测试,生命科学学院党委书记陈付学、副院长袁晓君、理学院党委书记盛万成、副书记刘见礼、化学系党总支副书记胡研、钱伟长学院直属党总支书记吴蔚、副院长许新建在比赛前期为团队指导教师、同学加油打气。

当天晚上,上海大学党委书记成旦红、校长刘昌胜、副校长聂清、团委书记冯凌燕亲临现场,慰问参赛师生,指导参赛项目。

【决赛答辩】

3月27日下午,参赛队伍早已提前到达B楼,早早开始演练,聂清、王从春、汪小帆三位校领导和部处、学院领导们也在隔壁的观摩室默默守候,和他们一同等待这紧张的时刻到来,并全程观摩了团队的精彩表现。

答辩正式开始,参赛队员从容不迫,清晰明了地介绍和回答在安静的教室里掷地有声,清晰的逻辑,成熟的项目给评委留下了深刻的印象。

答辩结束,上海大学副校长汪小帆、副校长聂清、团委书记冯凌燕、三个学院领导、指导教师纷纷为这支拼搏“备战”了一年的年轻团队送上夸赞,聂校长也向参赛团队表示祝福以及期许,期待他们的项目继续开花结果。

【参赛心声】

刘琪(生命科学学院本科生):我记得很清楚,第一次接触这个项目的时间是2020年7月,一切是从疯狂阅读文献开始的。那时候我甚至没有开始学习大三课程,现在已经是完成毕业论文实验的大四学生了。一步步做实验,一遍遍改PPT,一次次和老师开会探讨,是这每一次的经历让蜕变得在科学之路上愈加成熟。在校领导慰问我们的时候,我在成书记、聂校长和各位领导面前说,其实比起比赛的名次,我更注重过程。但后来发现,正是这漫长又坚持的过程,让我变得更注重结果。虽然得知项目获全国二等奖后,我们团队有一些失望和悲伤,从内心认为本可以做得更好,但我实际上很感恩团队一路的脚印,感谢我们和老师们的付出。两位队友和我一样,都很珍惜这次磨练,我们也会将挑战杯作为我们学术之路的起点,从此致力于为人类社会的智慧添砖加瓦。

操玉青(钱伟长学院本科生):参加这次的挑战杯比赛,让我受益匪浅。我最大的感想是,想要一个好的比赛结果,不仅要把实验做好,这是硬件,还要将自己的成果充分展示出来,这是软件。这要求我们不仅要有过硬的科研素养,还需要我们掌握写文本、做PPT和展板和答辩等当面的能力。改材料时,指导老师肖俊杰老师对待科研的一丝不苟,让我印象深刻。在我看来微小如一个标点符号中英文使用错误的问题,肖老师都会发现并要求我们修改,这让我体会到科研的严谨性。除此之外,我更加明白了团队协作的重要性。我们团队的三个成员来自三个学院,分属于生物和化学两个专业。在讨论问题时,各自对于自己观点的坚持,思想的碰撞,到最终选择出最合适的答案,这都增加了团队凝聚力。最后,这次获奖离不开学校、学院和老师的支持,感谢他们的辛苦付出。能参加挑战杯这样的比赛,我倍感荣幸。

游孟可(理学院本科生):非常感激学院、校团委这一段时间的照顾,能够让我们在如今疫情的条件下顺利参加这次特殊的挑战杯。在准备比赛过程中我们也曾面对时间、心态等多方面的考验,从去年十月份一直延期长达半年,我们总是互相鼓励,不断磨练,做好充足的准备以应对变数,将紧绷着的弦坚持到了最后一刻。相比起最后的获奖,我更高兴的是有这样一个机会能够接触到挑战杯的学术氛围,和优秀的学长学姐交流学习,在这个过程中锻炼了我的意志力、培养了对学科的严谨态度,相信这会是我人生难忘的一段经历。